至境无技巧 无法是至法

书法本不存在,书写是为交流。例如西方拼音文字就没有书法一说,可是,西方人不是很高效的交流么?

书法的产生,是一种纯乎又纯的"形式主义"的"形而上"的追求。也就是说,书法自产生之后,人们关注的焦点已不是这幅字"写的是什么",而是这幅字的外观视角美不美。好比一个人,大家不说他(她)人品咋样,就看长的漂不漂亮。

这样的脱离"内容"的、纯粹的"形式"追求其实使中国书法从一开始就误入歧途。写字的人不是为了交流思想感情,而是为了让别人看我的字"美不美",于是导致许多文盲书法家的产生!一辈子在临帖,一辈子在描红,追求没有内容的形象美。好像做塑料花,美的令人惊恐惊惧,可是多次"受惊"之后,人就恶心。因为塑料花、塑料树,只是花样子、树样子,没有花树的生命、没有个性。永远就是那么个"美"样子。你还会觉得它美吗?恶心!

所以,追求纯粹书法美的人其实都是做没有生命的塑料花、塑料树,是人品上不诚实不成熟的体现!

当年陈独秀先生见了青年沈尹默的"书法作品",大骂"其俗在骨"。其实沈先生到去世,也没走出"其俗在骨"。字好是好,与字中所表达的内容脱离。好想死了的人做成的"人标本"。是真人,他会动的!一会儿这样,一会那样;今天是这个样,明天是那个样。这是个性啊,也是生命啊!

针对上述"书法病",多少树法大家大声疾呼,力行矫正。康有为、郑孝胥、于右任……,都主张"写自己的字"、"自然的写"、"走自己的路"、"有自己的面目"。可是,今天,在一片喧嚣热哰中,又有谁注意到呢?

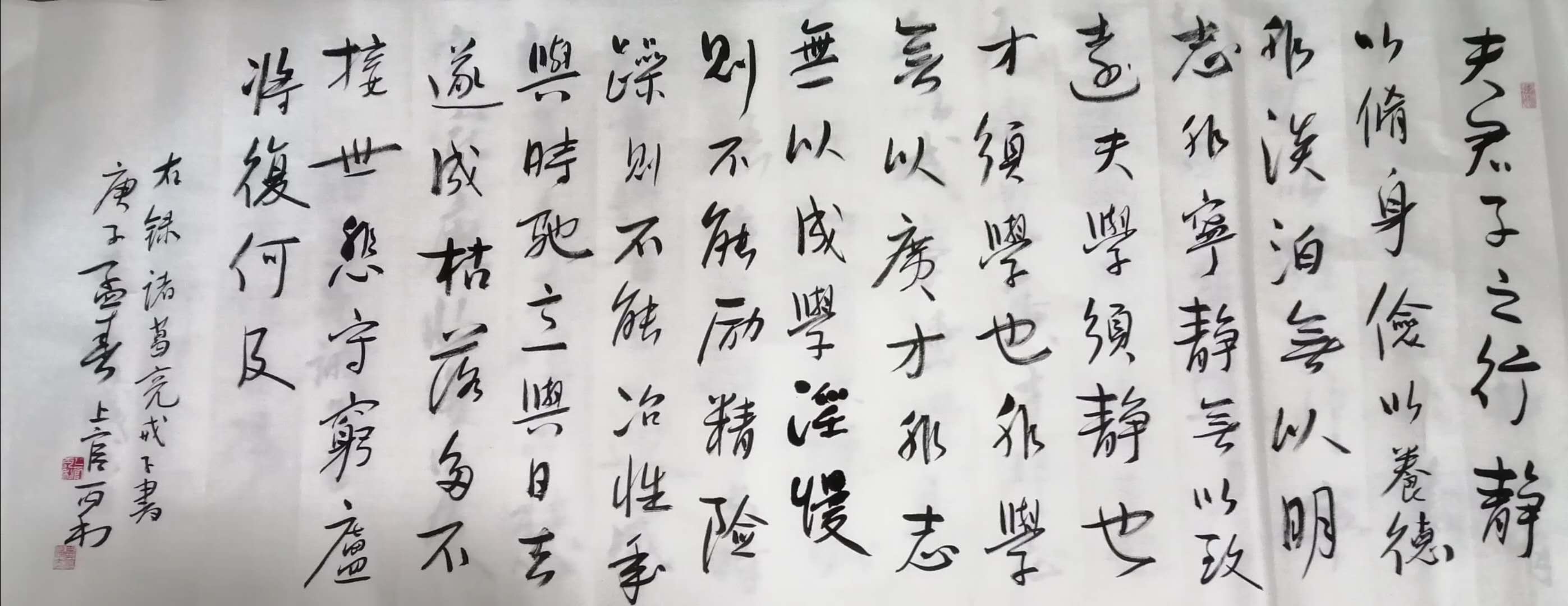

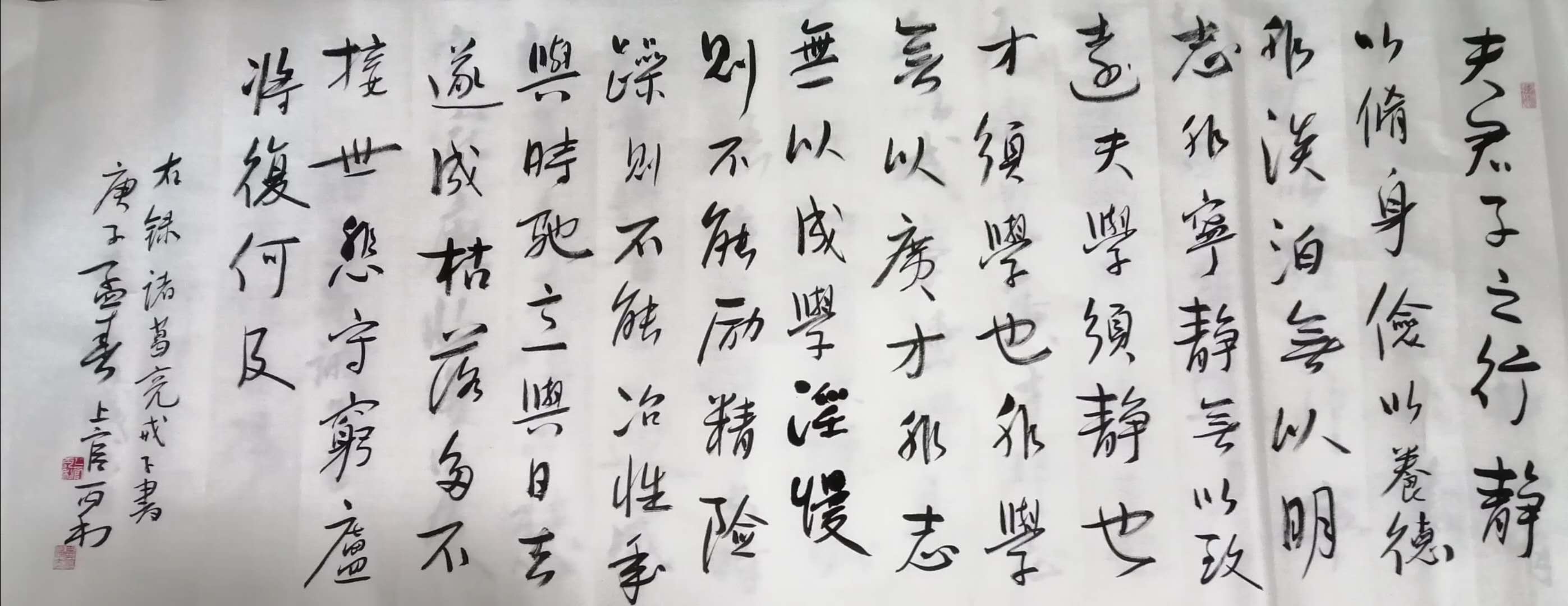

上官炳利先生听到了大家的呼唤,也注意到中国书法误入歧途的原因。那就是只有纯粹的"形式美",而形式与内容脱节。痛苦,我这么写;快乐,我还是这么写;30年前,我这么写,30年后,我还是这么写。老子说,"天下皆以美美,斯不美矣。"纯粹的书法之美其实是丑!咱们宝鸡这样的纯美而实丑的职业书法家竟然蔚成风气,形成群体!用行话说,是章法害了个性用哲学语言讲,是形式害了内容。但上官炳利是个例外!

上官炳利的书法,其章法我前面已述评。他的书法的可贵处是"破法",是"无法",是"个性",是"我法",是"形式与内容的完美统一或同一"!我心情变了,我字就变了,时间变了,我字也变了,环境变了,我字也变了。特别是,我的字要表达的事情与我的字形完全一致。我快乐,是这么个样子;我痛苦,又是那么个样子。我愤怒,有愤怒的形式,我平和,有平和的形式。这才是个性,是书法。好比一棵树,长在不同的地方,为了生存,它会与周边环境一致,把自己的生态调整。一朵花,开在不同的枝头,有不同的样子。在宝鸡书坛,这样的书法家,像王羲之写兰亭序每个"之"字不一样的书法家,除了上官炳利,竟是不以书法著称的几个画家。如王尊农、王鸿续、符文刚等。

章法是对个性的束缚,个性是对章法的突破。现代书法家要么只有章法,把字写成了“死鱼”、“字标本”、“手写铅字”,我们叫“馆阁体”。要么只有“个性”“胡乱涂鸦”“我自为之”“没章没法”。一个极端走向另一极端。把章法和个性对立撕裂。上官炳利是罕见的统一者。大家去欣赏欣赏他的书法,就知道余不欺也。

个性,个性,个性就是自然的心境流露渲泄,不受"死章法"之限制,但是绝不是无章法。大家想这是什么境界?

孔子说:“从心所欲,不逾矩”。

杨权良

2018年10月

上一篇《《《 上官炳利书法赏析 》》》下一篇 |

|

|

|

|